У меня эта книга в библиотеке была уже давно и я постоянно откладывал её. Почему? Не знаю, но наверное надо было добраться до неё намного раньше, так как сейчас она мне совершенно не понравилась. Пока читал, дважды думал отложить и вернуться позже, но все таки как-то добрался до заключительных глав и там уже окончательно убедился, хватит.

Иногда я вообще не понимаю, откуда появляются хорошие отзывы не только у книг, но и у товаров в принципе. Такое ощущение, будто люди бояться признаться в том, что король голый. Вот так и с этой книгой. Если кратко, то в ней есть три части, и ни в одной из них нет ничего о том, куда движется прогресс, что ждать в будущем, нет никаких выводов, только ретроспектива, сухие факты о том, что у мышки есть шарик и от одной до трех кнопок.

Да, иногда можно найти хорошие подходы, вроде того, что при проектировании называть акторов именами, тем самым вызывая к ним эмпатию. Все таки, когда при входе страдает Иван - это немного грустно, а когда не удается провести авторизацию… ну, не так :) Встретил упоминание о мозговом штурме, идею которого очень хорошо развита в книге “Найти идею. Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач”. Так что, она далеко не нова и раскрыта значительно хуже.

Встретил прикольную идею собирать в команды людей с противоположными подходами, что бы компенсировать недостатки друг друга, но на страницах книги это выглядело, как теория и не понятно что будет на практике. В целом, это же книга о интерфейсах, а не управлении коллективом?

Трижды встретил цитату “"Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять” де Сент-Экзюпери, которая в итоге вылилась в предложение - проверять интерфейсы таким образом, натурально удаляя элементы до тех пор, пока интерфейс не сломается. Это должно как-то сигнализировать о том, что мы удалили какую-то важную часть. Не знаю, можно попробовать.

Добрался до рассуждений о том, что программы должны быть более умными, предугадывать действия пользователя и все такое. При этом автор жалуется, что в какие-то моменты система бездействует и что это время можно было бы потратить с умом, вроде индексирования, сохранения данных, обработки данных в фоне или чего-то такого. При этом автор совершенно не учитывает, что это повысит энергопотребление компьютера или, что еще хуже, смартфона, который итак быстро садит батарею. И не факт что этому обрадуется пользователь. Так что, это поинт мне кажется спорным.

Понравилась мысль о том, что адаптировать приложение надо под средний уровень пользователей, так как они представляют наибольшее количество. Новички либо быстро набираются опыта и переходят на уровень среднего, либо уходят не разобравшись в приложении. Безусловно, рассчитывать на опытных пользователей тоже необходимо, но сложные/специфичные функции следует унести подальше в интерфейсе, так как ими скорее всего реже пользуются.

Так же автор рассуждает по-поводу состояния потока, и о том, как сохранить его у пользователя. О таком понятии, как “налог” и что это самый налог мешает оставаться в состоянии потока и тем самым понижает эффективность, а это значит что с таким долгом надо бороться. И тут такое дело, что появляется вопрос, действительно ли продуктивно состояние потока? Например Роберт Мартин в книге “Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО” наоборот утверждает, кто тот же программист в состоянии потока контропродуктивен, хотя ему кажется, что он справляется лучше.

Обратил внимание на проблему в рассуждениях об отменах операций. Автор жалуется на то, что при отмене какой-то определенной операции в середине списка совершенных действий не получается пропустить какие-то операции по пути и тут же приводит классный пример: пользователь удаляет несколько азбацев, а потом производить замену по всему тексту какого-то фрагмента. При этом автор жалуется, что если пользователь хочет отменить только удаление абзацев, то процедуру замены не пропустить, она тоже будет удалена. Но, на мой взгляд даже в этом примере есть проблема, если оставить процедуру замены по всему тексту, но восстановить несколько абзацев, то и процедуру замены надо будет применить к этим самым абзацам тоже, иначе может получиться так, что в восстановленных фрагментах текста замена не будет произведена, хотя пользователь проводил её по всему тексту, и так в тексте появится ошибка, которую сразу можно и не заметить. Такую проблему можно решать только если вначале откатить все действия до требуемого, отменить его и после накатить все действия следом. Но, где гарантия, что и в этом случае не будет никаких проблем? Я с ходу проблемный кейс придумать не смог, но это не значит, что проблем не будет.

И вот тут пожалуй всё, что было интересного в этой книге… Дальше начинается какой-то булшит по-поводу мышки, назначения панелей инструментов и прочего. Рассуждения о мелкой и средней моторике… серьезно? В общем, дальше началась какая-то ретоспектива интерфейсов начала 2000-х, начиная от десктопа и заканчивая мобильными устройствами и вебом. Ретроспектива - это хорошо, но какие выводы? Я думал, что хотя бы смогу сравнить мысли авторов с реальностью, с тем к чему мы должны были прийти и к чему пришли, но нет, никаких выводов я не нашел и на этом решил закончить.

Что касается самого издания, то оно вполне нормальное. По крайней мере, книга пережила пару переездов и обложка до сих пор целая :) Полиграфия, бумага, переплет не вызывают никаких нареканий, тут все хорошо.

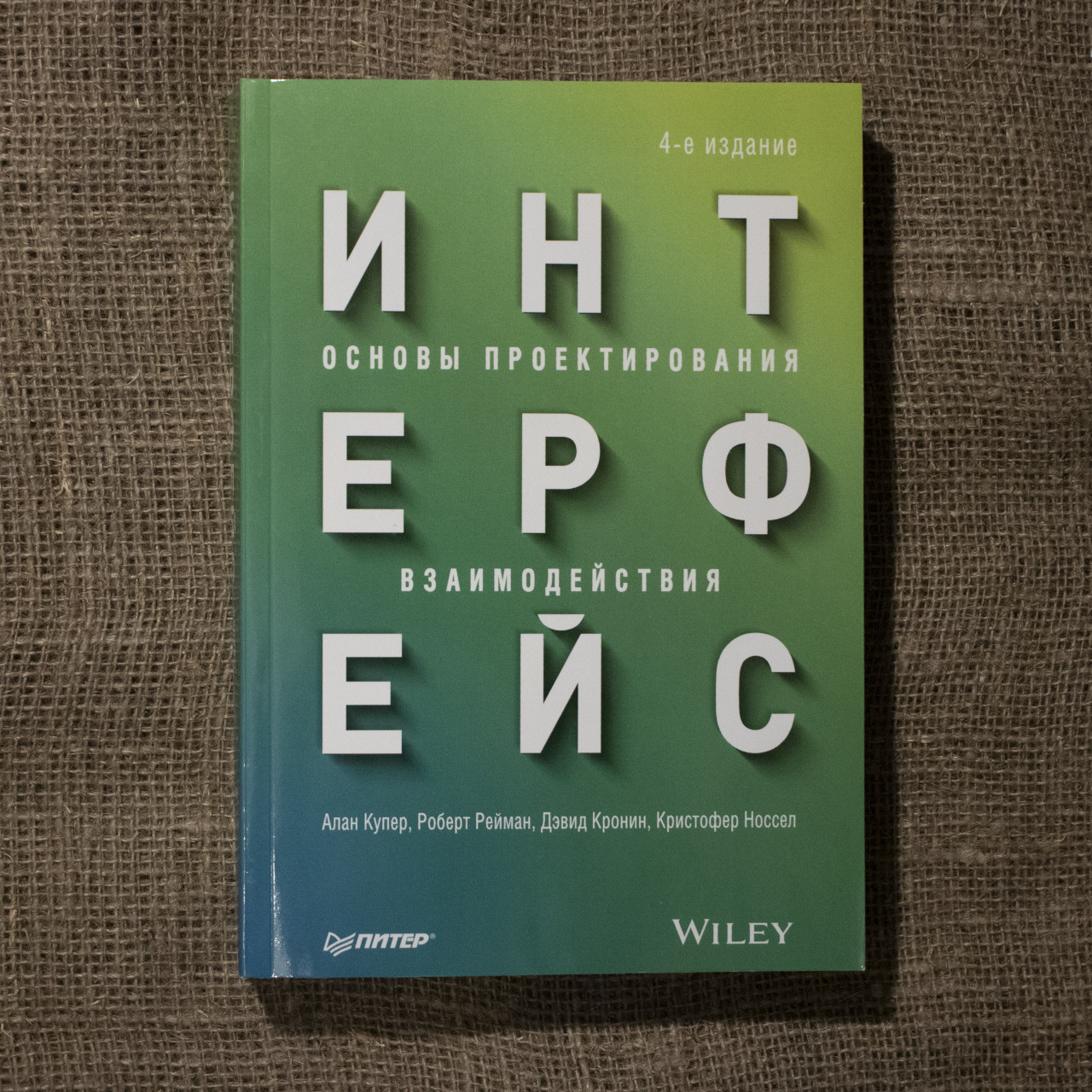

Автор(ы):

- Alan Cooper

- Robert Reimann

- David Cronin

- Christopher Noessel

Год издания: 2018

Количество страниц: 720

Оценка: 2/5

Издатель: Питер

Ссылка на страницу книги на сайте издательства: https://www.piter.com/product/interfeys-osnovy-proektirovaniya-vzaimodeystviya-4-e-izd

Оригинальное название: About Face: The Essentials of Interaction Design, 4th Edition

Год издания оригинала: 2014